今日影评·铭记 | 肖桂云讲述光影里的热血往事

侵略是人类史上最大的罪行。 这是《远东国际军事法庭判决书》的开篇之语,掷地有声,揭开了日本侵华战争的滔天罪行。

1931年,九一八事变炮火震碎东北,家国破碎,生灵涂炭;1935年,《为抗日救国告全体同胞书》如警钟长鸣,字字千钧:我国家,我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死。在最深的黑暗中,中国电影人用光影凝聚星火,点燃了抗战烈焰,唤醒民族觉醒,记录历史真相。

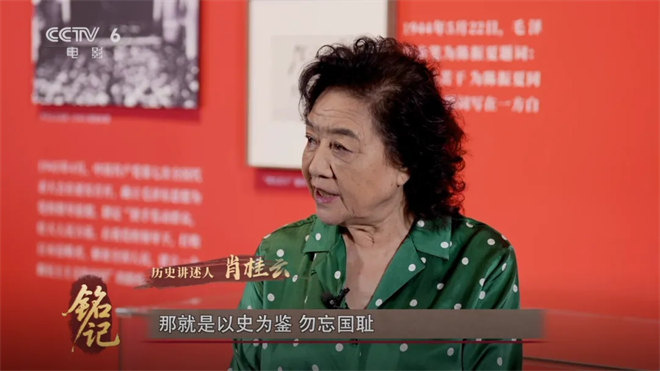

《今日影评》推出中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别策划节目《铭记》,本期走进中国电影博物馆,与导演肖桂云展开一场跨越时空的对话,探寻光影中抗战岁月的回响。

光影初燃,左翼电影运动的星火

1931年,九一八事变的炮火撕裂长空;1932年一二八淞沪抗战的血战染红大地,中华民族在剧痛中觉醒,中国电影界也在这一时期迎来了左翼电影运动的蓬勃兴起。

夏衍、阿英、王尘无、石凌鹤、司徒慧敏等先驱,以电影为武器,唤起民众的抗战意识。1933年,中共中央文化工作委员会成立文委电影小组,电影人们开始系统性地创作反映时代呼声的作品。

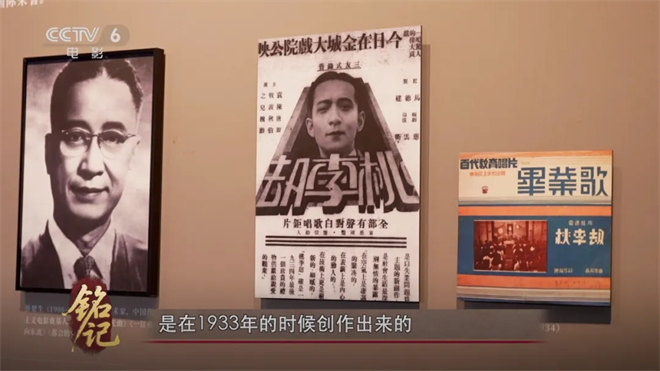

其中,1933年创作的《桃李劫》成为这一时期的代表作。影片以青年学子为切入点,尤其主题曲《毕业歌》的激昂高亢,唱出了热血沸腾的抗战决心:拿起枪来战斗!这首歌不仅唤醒了无数人的爱国热情,更成为中国电影人爱国红线的起点。

肖桂云导演感慨道:中国电影人始终贯穿着一条红线爱国的红线,抗日的红线。《桃李劫》的镜头语言与音乐,激励了一代青年投身抗战,点燃了民族复兴的希望。

长影厂的抗战记忆,《松花江上》的悲怆回响

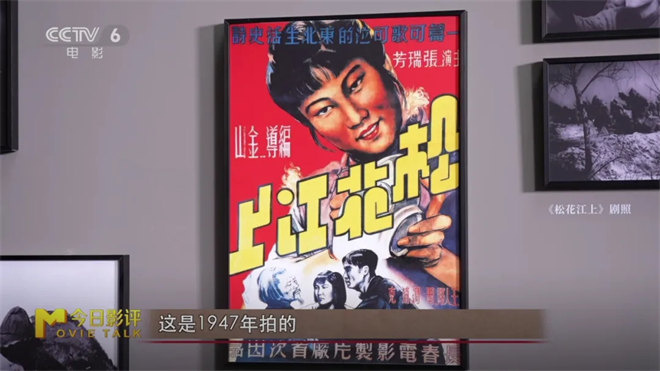

谈及中国电影的抗战记忆,长春电影制片厂(长影厂)是绕不开的坐标。1947年,长影厂出品的《松花江上》成为中国电影史上的经典之作。这部影片以九一八事变为背景,讲述了东北人民在日寇铁蹄下的苦难与反抗。

肖桂云导演回忆,长影厂的老导演们多是从战场走来的电影人,他们在物资匮乏、条件艰苦的环境下,用真挚的情感完成了这部作品。影片中,张瑞芳现场演唱的《松花江上》悲怆动人,成为无数人心中的抗战挽歌。

长影厂的电影人用镜头记录下民族的伤痛,也点燃了反抗的希望。《松花江上》不仅是艺术作品,更是历史的见证,它让后人感受到那段岁月的沉重与悲怆,也激励着我们铭记历史,珍视和平。

亲历者的泪水,肖桂云讲述创作心路

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,日本帝国主义悍然发动全面侵华战争,中华民族被卷入生死熔炉。

肖桂云导演以亲历者的身份,分享了那段黑暗岁月的个人记忆:1945年,我住在哈尔滨,亲眼看到一口棺材里装着被日本鬼子剁碎的遗体。我的亲大爷和哥哥,也被日本鬼子的炸弹炸死。

这些刻骨铭心的经历,让肖桂云导演在接到抗战题材影片的拍摄任务时,尽管觉得困难很大,但是那份责任和担当油然而生。创作《七七事变》分镜头脚本时,搭档李前宽在写下壮哉,卢沟桥!壮哉,中华民族的铁血英儿!壮哉,中国的军人!后,不禁泪流满面,泪水甚至浸湿了稿纸。

肖桂云回忆:他跟我说,桂云,我心里有数了,这部影片一定能拍好。那一刻,李前宽的泪水不仅是个人情感的宣泄,更是对民族苦难的共情与对历史责任的担当。

同样令人记忆深刻的,还有影片《重庆谈判》中的一段画面:延安人民得知抗战胜利后,点燃棉袄、被褥,蘸上煤油和汽油,欢庆胜利的场景令人动容。

肖导演回忆拍摄时,摄制组全体人员在拍摄结束后加入了扭秧歌的群众,共同沉浸在胜利的喜悦中。她说:拍这样的场面,对所有人来说都是一种激励。它让你想到幸福的一刻来之不易。这一场景不仅再现了历史,更将抗战胜利的喜悦与电影人的使命感融为一体。

薪火相传,当代电影人的历史使命

从《松花江上》的悲怆,到《八佰》的壮烈,再到《南京照相馆》的隐痛,一代代中国电影人用光影接力传递着同一个主题:铭记历史,勿忘国耻。

2025年,新一代抗战题材影片如《南京照相馆》《山河为证》《东极岛》等继续涌现,以细腻的笔触和震撼的画面还原历史,唤起观众的共鸣。

肖桂云导演看完《南京照相馆》后表示:这部影片拍得很细腻,通过日本人犯下的罪证,证明他们的滔天罪行。她认为,这些作品不仅记录了历史真相,更让当代人珍惜当下,激发爱国情怀。

光影中的抗战岁月不仅是一段历史,更是一种精神的传承,黑暗已过去,晨光照大野。中国电影人用一帧帧画面、一首首歌曲、一个个故事,将抗战的悲怆与壮烈化为永不磨灭的民族记忆。真正的铭记,是让历史活在当代人的精神血脉里;真正的传承,是让光影成为点燃未来的燎原烈焰。