大好河山,寸土不让!对话《南京照相馆》编剧张珂

目前,电影《南京照相馆》票房已突破15亿元,猫眼专业版更预测其最终票房将超41.2亿元。

这部被观众评价为没有一个中国人能忍住不流泪的作品,以照片和底片为线索,通过平民视角与封闭空间的叙事设计,以小见大揭露了南京大屠杀的血证,引发全民情感共鸣。

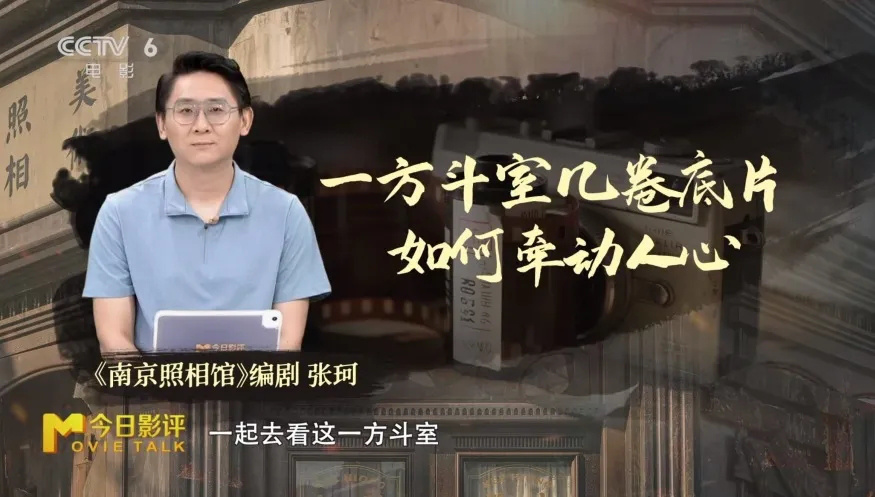

本期《今日影评》特邀该片编剧张珂,深入解读这方斗室与几卷底片背后,如何牵动起亿万观众的家国情怀。

1从史料到叙事:照相馆里的历史重量

在《南京照相馆》中,照片作为核心叙事载体,早已超越物理层面的意义,成为历史真相的见证者。当被问及为何将故事设定在照相馆这一特定空间时,张珂坦言,创作的灵感源于海量史料的积累与碰撞。

编剧张珂表示:我与申奥导演、编剧许渌洋及制片人组成了四人创作小组,通过微信群每日共享资料,累计阅读近千万字文献、上万张历史图片,观看了中、英、日文等多语种纪录片与专业书籍,更研读了大量亲历者口述史。

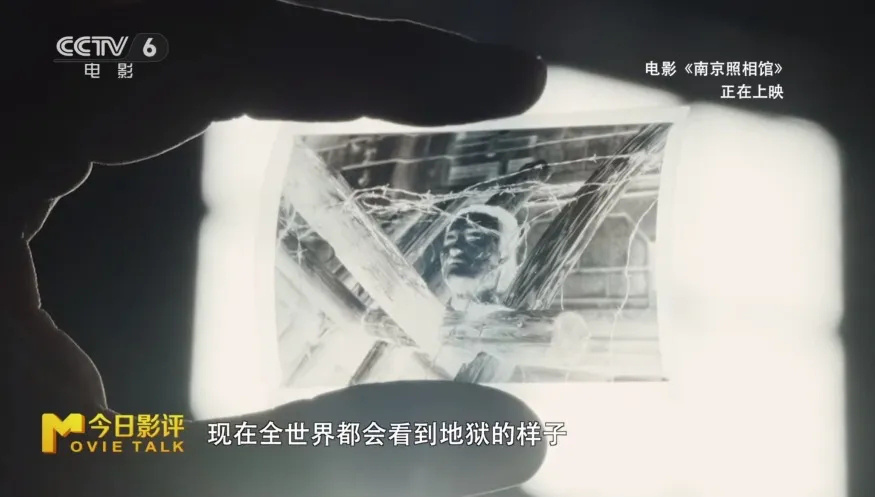

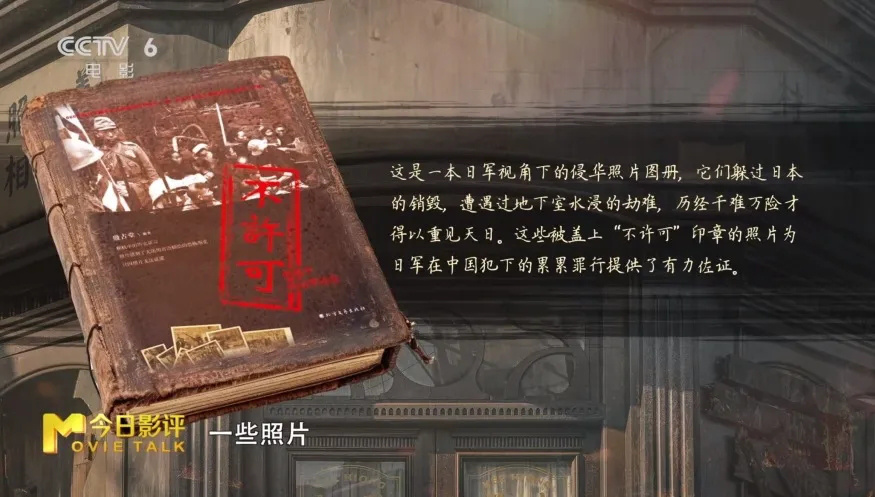

在这些浩如烟海的资料中,一本特殊的画册成为关键启发画册收录了侵华日军暴行的照片,每一张都盖着不许可的印章。这些被刻意掩盖的罪证影像,让创作团队决心围绕罪证影像构建故事,而照相馆这一能留存影像的空间,自然成为承载历史记忆的最佳载体。

从文字构想淬炼为影像呈现,张珂对成片中导演与演员增添的细节尤为触动。在毓秀与王广海的辩论戏中,台词提及穆桂英、梁红玉等中国女英雄时,高叶饰演的毓秀一句我懂得,让这个出身低微、曾爱装腔作势的唱戏女子,瞬间展现出位卑未敢忘忧国的深沉情怀,恰如《赤伶》歌词所咏,小人物的家国大义在此刻迸发。

另一处令人动容的细节,是老金洗照片时唱童谣计时的设计。张珂回忆,王骁最初想用表计时,但团队在调研洗印技术历史时得知,早年没有钟表时,师傅们会以唱段计时。申奥导演将这一细节融入剧情,而王骁为贴合南京背景,进一步提议使用南京童谣《城门谣》。

城门城门几丈高,三十六丈高,骑大马,带把刀,城门底下走一遭,无旋律的方言童谣不仅精准控制了洗照片的两分钟时长,更让城门意象与南京城、吉祥照相馆及大屠杀历史形成强烈呼应,成为连接个体命运与城市记忆的纽带。

2克制的力量:用留白触碰历史的痛

《南京照相馆》对暴行场景的处理以克制著称,观众评价展示暴行的镜头相对克制,难能可贵。对此,张珂表示这是创作团队的共识:我们不渲染暴力,如何处理大屠杀中的残酷情节,是创作者的价值判断。

以日本鬼子摔婴儿的片段为例,影片并未给出特写,而是将这一画面置于景深处,焦点模糊,转而通过声音造型传递冲击现实声响与超现实刺耳音效叠加,形成强大的心灵震撼。我们既要直面历史,展现该有的真相,又不过分强调血腥,这种平衡构成了克制的创作方法论。

这种克制让影片跳出了控诉战争的口号式表达,转而成为普通人用生命守护记忆的悲歌。正如观众所言,那些被刻意模糊的历史,终将在胶片定格的微光中显影。

张珂认为,创作的关键在于让故事娓娓道来,让人物徐徐展开,让观众真正相信故事与人物。这种以情动人的叙事,让历史不再是遥远的文字记载,而成为每个观众能共情的个体命运。

3八个字的分量:从课堂到崖壁的信仰传承

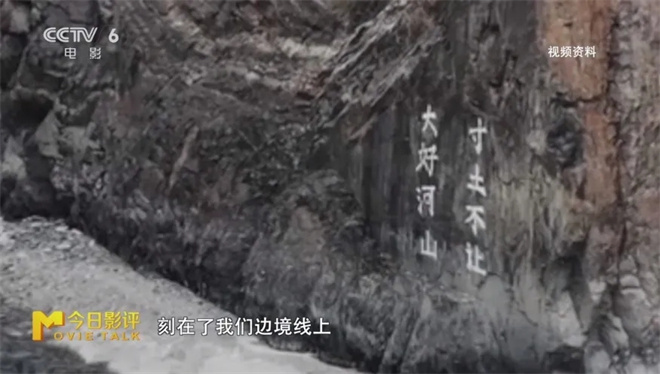

影片中大好河山,寸土不让八个字,成为无数观众心中难以磨灭的印记。张珂透露,这八个字是特意加入剧本的,灵感源于童年课文《最后一课》与现实中的英雄事迹。

电影中,一家人分离前拍最后一张照片时,父亲给孩子展示黄鹤楼、城隍庙、天津劝业场,而最后指向万里长城时,我突然想到了这八个字。张珂解释,前几年观看央视纪录片时,祁发宝团长与战士们将大好河山,寸土不让刻在边境崖壁上的画面,让他深受震撼。

创作有时是理性推导,有时是感性与潜意识的双向共谋,这八个字正是这种碰撞的结果它既是父亲给孩子的最后一课,也是民族精神的代际传承。

影片片尾铭记历史,吾辈自强八个字,更呼应了今年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年的时代背景。张珂坦言,《南京照相馆》的创作对团队而言是一次精神洗礼:我们更加明确了新时代中国电影人的责任,未来将用情用心,创作带有中国风韵与气象的作品。